[成果] 我院李红刚教授在“人口形势与经济发展”讨论会上做题为《收缩型社会经济发展》的报告

我院李红刚教授于2017年5月22日,在“人口形势与经济发展”讨论会上,做题为《收缩型社会经济发展》的报告,以下为报告原文:

我报告的题目是“收缩型社会经济发展”,实际上还是说人口问题,因为在这样的收缩型社会,人口是最主要的,作为一个引擎存在的。

人口变化下的收缩型社会

我们现在经常说“新常态”。也有人说“L”型增长,并特别关注L到底后能不能上来,这方面有很多说法。但考虑到我现在所讲的时代背景,我认为从长期看经济增长率很难从这个L底再上来。这个时代背景就是我们已经到了一个新的状态:由于人口的变化,我们进入一个“收缩型社会”。我强调“收缩型社会”这个概念,不是简单的经济衰退,而是包括经济、社会各方面的总体发展趋势,强调由于人口结构和总量的变化所导致的整个社会经济处于收缩状态,其中人口变化是主导因素。

首先,我们把这种收缩状态区分为两个层面,一个是总量层面的,一个是结构层面的。其次,对两个层面的变化,我们又可区分为相对变化(软收缩)和绝对变化(硬收缩)上。相对变化强调增长率的下降,也就是增长速度的下降;而绝对变化强调绝对水平的下降。

从总量层面看,我国人口早在上世纪80年代中叶就进入了相对意义的下降,但绝对意义的下降还需要若干年。目前有几种估计,易富贤研究员的人口高出生率方案估计是2020年,苏剑教授估计是2022年,这些时间段实际上都是很近,马上就到了。翟振武教授则乐观一些,他估计在十几年以后。从大多数专家意见看,中国人口总量的绝对减少应该是2030年前的事情了。

从结构层面看,我们的社会收缩在绝对意义上其实已经在进行中。这里我主要关注人口年龄(时间)分布结构性收缩和区域(空间)分布结构性收缩。

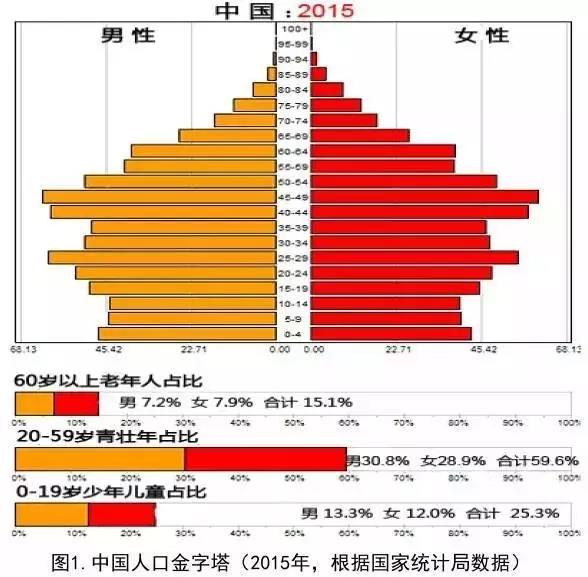

关于年龄分布结构,比较全面的定量计量方法是“人口金字塔”。从图1可以看出我国的人口年龄结构已经进入收缩型结构。特别地,如果我们关注劳动力人口(这里指15~59岁人口),我国从2012年就开始绝对减少:2012减少345万,2013年减少244万,2014年减少371万,2015年减少487万,2016减少349万,5年已经累计减少1796万,接近占世界人口第61位的智利总人口。苏剑教授更预计2022年以后劳动力人口减少呈加速态势,每年超过1000多万。再看一个社会更活跃人口,或者叫活性人口,比如15~45岁人口,虽然很遗憾我手头没有这几年的统计数据,我猜想这些年也应该是绝对减少的,而这对经济社会的影响应该更显著。

关于区域分布结构性收缩,我们也正在经历中。首先,乡村在收缩。早在2012年,冯骥才先生就说过:“(我国)每一天消失80至100个村落”。现在广大村庄,即使没有完全消失的,也处在人口减少的凋零中。其次,一些大区域性的社会收缩也很明显,比如近来大家关注的东北现象,易富贤研究员早就从人口角度预警了今天东北的困境。

关于人口衰减引致的社会收缩,不仅是中国的问题,其实也是当今的一个世界性问题。最明显的例子是日本,从总量上看,日本2006年开始人口绝对减少,但是其劳动人口减少始于1990年。日本空置房2017年是820万套,2023年预计会到1400万套,2033年预计会到2000万套。我们现在经常说日本经济“失去的25年”,什么是最根本原因呢?我认为很重要的就是人口减少驱使其进入了收缩型社会。这就是日本的“新常态”,25年前就进入了这个“新常态”。以后就不要再说什么日本“失去XX年”,因为它根本就不可能再回来,除非其人口趋势大逆转。其实欧洲也早就处于社会收缩状态,其表现没有日本厉害的一个重要原因是引进了外来人口。对于人口净减少的国家,比如匈牙利,上世纪80年代人口就绝对减少了,其社会收缩程度比日本尤甚。我印象很深的是2011年去匈牙利首都布达佩斯,在很多街区都没有人气,建筑陈旧,有的地方好似曾经繁荣文明的废墟。即使人口总量还在增长的法国,但据访问常我校的一位法国教授讲,法国的乡村也在萎缩,消亡,乡村人口逐渐往城市进行迁移。

收缩型社会的经济增长

在这种收缩型社会经济增长有什么特点?我这里想提一个理论问题:一个封闭型的收缩型社会,其长期经济增长率是多少?

根据主流的经济学理论,经济增长的源泉包括人口、自然资源、资本(物质资本和人力资本)、技术知识。对某些国家,可能还可以包括体制转型或结构变迁。这些因素共同确定一个经济体的潜在增长率。在这里,人口看似只是诸多因素中一种,但它其实并非一个普通变量,它会起到一个引擎作用。在这里,人口不是孤立的要素,它会对自然资源的开发和使用,对无论物资资本还是人力资本的积累,对于知识的更新和技术的进步,都具有决定性作用。人口和其它要素不是简单的可替代关系,而更应该是一种互补关系。从系统的角度看,这里存在一种系统集成效应,即整体大于部分之和(所谓的“1+1>2”),这貌似规模经济,实际上是超越规模经济的。而其中人口是其中的决定性因素,就像数字10000,其它源泉因素是在后面添“0”,但人口因素是那个“1”。而且,人既有“人手”,还有“人口”,前者是供给侧因素,后者是需求侧因素,这两重属性是其它增长因素所没有的。如果人口供给属性推进了潜在增长率,则人口的需求属性把潜在增长率推向实际增长率。

因此,基于以上理论,我猜想一个封闭的收缩型社会的经济增长率是跟人口增长率更高度相关的。罗马俱乐部1972年出版了《增长的极限》,他们提出资源环境的制约会导致经济增长的极限。我认为,人口收缩型社会,也会面临增长的极限。当然这里的极限并不意味着经济完全不增长,但意味着经济增长率处于低速态(也不排除经济负增长),而且这些增长更多的有可能是技术的随机进步、世界经济的协同影响等因素导致的。过去学术界常从要素生产力的边际递减来解释世界发达经济体经济趋缓,但实际上人口这个因素在里面应该起了更重要的因素。实际的例证,让我们再回头看看日本的战后经济增长率。日本在其劳动人口绝对下降的1990年以后GDP增长率平滑值基本就没有超过2%,这与人口爆炸的上世纪60年代两位数的增长率不可同日而语。同样,进入收缩型社会的欧洲经济增长率也是在低速区徘徊(见表1)。

一种常被人提及的观点是,当人口增长减少以后,我们可以通过提高人均GDP来维持较高的经济增长。按照我前面的分析,这种观点很可能不成立。我们这里再看一下日本的数据,人口增长率降下来以后,人均GDP就没有太大的增长。而且实际上人均GDP增长率高的时候正是人口增长率高的时候,而人口绝对减少的年代人均GDP增长率也低,有些年甚至是负值。

如何应对收缩型社会

最后谈一下关于如何应对收缩型社会。

既然这种社会收缩主要是因为人口衰减造成的,所以应对收缩型社会首先要考虑的是尽量减缓人口衰减的冲击程度。这里比较紧迫的是尽快调整人口政策,包括直接的人口政策和间接的人口政策。直接人口政策就是尽快放开生育限制,在一些人口出生率过低的区域还要施行鼓励生育政策。间接的人口政策是指一些益生的经济社会政策,让有生育意愿的人实际能生育孩子。比如住房供给和城市低密度规划、幼儿园及教育供给等。不要因为现有人口基数大就“厌恶”人口,实际上没有一定的人口出生率支撑一、二十年后的人口强烈收缩对社会的冲击是非常剧烈的。

然而,无论我们采用什么样的人口政策,随着社会经济的发展,未来人口出生率低于更替水平、全国人口绝对数量下降都基本上是不可避免的。即使我们希望延缓收缩、弱化收缩,但社会收缩依然是时代的大趋势。所以,应对收缩型社会更需要我们从习惯于扩张型的社会到去适应收缩型的社会。无论是我们的个人、家庭、企业机构,还是政府,都应该有这样的转型意识。这应该是真正的自古以来未遇的新变局。

对于个人和家庭来说,我们首先对于未来生存和发展的预期可能需要大的调整。比如,过去30年,可以说是中国历史上最强劲的扩张期,国家和个人收入增长都非常快,以致大家可能对未来经济收入增长过于乐观。现在很多人去加杠杆买房子,我估算了一下目前房价隐含对未来收入的增长率预期是非常之高的。但是,面对我们面前日益显现的收缩型社会,这个乐观的收入预期未必能实现。现在的80后、90后很可能不会重复60后、70后那样的收入和财富增长故事,因为前者面对的是收缩型社会而后者处在扩张型社会。这是发展的一面。与此相对,还有生存的一面。对于家庭来说,在一些典型的“421”或“422”家庭,养老问题是个沉重的话题。怎么让活着的人有尊严地谢幕,这是跟大国情怀一样重要的问题。60后、70后要考虑养老问题,80后、90后的人也会考虑养老问题,这个家庭问题在收缩型社会比在扩张型社会严峻得多。

对于企业和机构来说,面对收缩型社会,推行扩张战略就必须谨慎。对大多数企业和机构,恐怕就不能像过去那样快速铺摊子。也许仍然可以在地域性和结构性上扩张,但是总量扩张已经就颇具挑战性了。因为,总体上供给侧在收缩,需求侧也在收缩。在扩张型社会,扩张可以建立在社会增量的争夺上;而在收缩型社会,扩张只是在存量上的争抢。显然,后者更艰难。因此,现在总体上真到了以内涵式发展取代外延式扩张的时代了,要扩张也应该是非均衡性的。有些企业,特别是基本消费品企业,比如啤酒、方便面企业,面对需求持续性下降,现在已经感受到收缩型社会的寒意。又如高校,现在很多大学都在抢人才,抢学生,希望有大发展。但人口基数在减少,总量盘子萎缩的时候,你想扩张就很难了。现在大家常说钱不是问题,没人是问题。慢慢地,人和钱都会是问题。

对于各级政府来说,更要考虑收缩型社会的公共政策问题。我们过去经常说,在发展中解决问题,在增量中解决问题,其实也就是在扩张中解决问题。这些年扩张社会也逐渐养成了我们惯性的思维方式。但是,我们可能以后必须面对紧缩型社会,不得不在减量中解决问题。而且这个收缩状态,实际上不仅是中国的,而且是世界性的。我们看了一下各国,可能除了非洲和亚洲一些国家人口还在扩张,世界大部分比较富裕的经济体人口都在结构性或总量性收缩。这样。政府怎么样能够来应对这种局面,从习惯扩张中解决问题到学会收缩中解决问题,这将是一个重大的政策思维变化。以下例举几个方面的政策调整方向。

关于财政政策,得益于过去近30年的高速扩张,我们用税收、收费和土地出让收入支撑了一个日益庞大的财政支出,其中包括很大规模的行政费用和政府投资支出。随着我们进入收缩型社会,我们政府收入增长会明显慢下来,而我们的社会养老支出会快速增加。这就要求我们有一个新的财政税收政策。特别地,我们要削减政府支出,包括政府行政费用和投资支出。这本质上要求我们在收缩型社会要缩减政府:既要缩减政府规模,也要缩减政府行为。我们需要非常清醒,一个收缩型社会再也支撑不起一个扩张型政府!

关于货币政策,伴随着过去高速的经济增长,我们实际执行的是长期的高扩张性货币政策。这种高扩张性的货币政策,因为有高速经济增长来消解,我们仍然可以处在一种可以接受的温和通货膨胀时代。但现在我们面对的是收缩型社会,这样高扩张性的货币政策就应该转向了。否则,我们将要么面对高通货膨胀,要么面对严重的资产泡沫(实质上也是一种通货膨胀)。这就意味着货币的贬值,货币信用的消解,最终引致政府信用、社会信用的瓦解。去年以来几乎全国性的房价暴涨就有老百姓对人民币信心的因素。与财政政策同理,一个收缩型社会也已经不能支撑一个高扩张性的货币政策。现在中外利率处在历史地位,著名的“债券之王”格罗斯(Bill Gross)在说:“全球利率处在500年历史中的最低水平。”我认为这很可能不是短期现象,如果我们考虑实际利率,以后很可能都是这样的水平,这应该跟世界性的人口收缩是有关系的。这也表明世界总体性是货币是扩张过度的。

关于土地政策,过去我们的政策是建立在人口增长所造成的土地资源紧张的恐慌心理上。比如“18亿亩耕地红线”就是我们土地政策的支柱之一。其实,面对现在已经进入的结构性收缩社会,对于土地紧张的恐慌应该解除,而更多地考虑土地资源的有效利用。而且这种有效利用应该是城乡一体化考虑的。现在,农村社会在绝对收缩,土地抛荒日益普遍,而城市还处在扩张中。现在的土地管理政策造成了明显的资源配置扭曲,这也是若干城市房价泡沫的主要原因之一。而农村土地的“保护”政策也限制了农村土地的集约使用和农村的发展。中国未来应该允许更多的城乡互动以利于城乡均衡发展。让有一些乡下人进城(房价门槛不要高不可攀),还要让一些城里人下乡(租用土地),去开发乡村,以减缓我们乡村的收缩。这是与财政货币政策一样重要的公共政策。

总体而言,我们遇上了亘古未有的新变局,我们需要面对收缩型社会。收缩型社会有不同于扩张型社会的基本特征,这要求我们从习惯的扩张型社会的生存方式和治理方式转向未曾经历的收缩型社会的生存方式和治理方式。转向不易,但不得不就此迈开步伐。

英文报道链接

https://www.yicaiglobal.com/news/shrinking-society-can-no-longer-support-expansionary-government?from=singlemessage